|

在 13 世纪,蒙古帝国如同一颗骤然升起的超级新星,以其令人惊叹的迅猛之势崛起于蒙古草原。成吉思汗及其后继者率领着剽悍的蒙古铁骑,发动了三次波澜壮阔的西征,其征程之遥、征服地域之广,在人类历史上留下了浓墨重彩且难以磨灭的印记。从亚洲腹地一路狂飙突进至欧洲多瑙河流域,所到之处,诸多王国与城邦纷纷折戟沉沙,庞大的帝国版图在马蹄扬起的尘埃中急剧扩张。然而,令人瞩目的是,在三次震撼世界的西征之后,这个曾经战无不胜、攻无不克,似乎能够永无止境地向外拓展的蒙古帝国,却仿佛瞬间失去了往昔的磅礴动力,再也无力组织起大规模的战争,这背后究竟隐藏着怎样错综复杂的原因呢?今天,就让我们一同深入那段风云变幻的历史,探寻其中的奥秘。

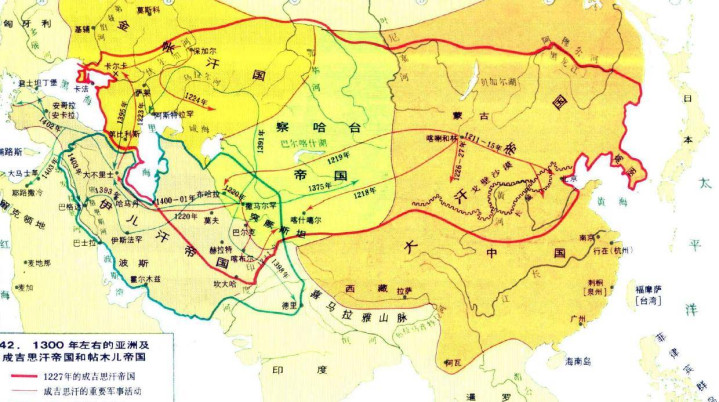

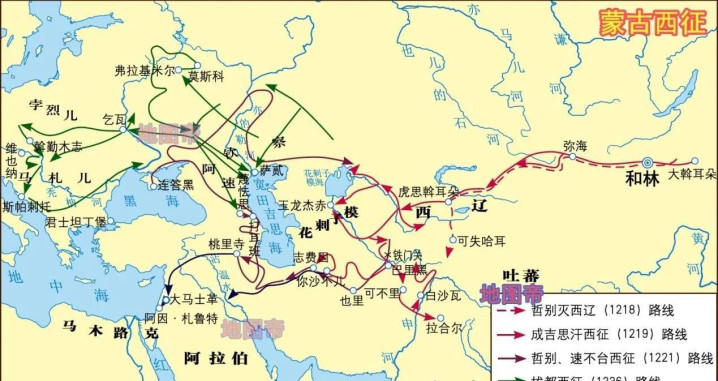

蒙古帝国的辉煌西征 蒙古帝国的三次西征,每一次都堪称是一场气势恢宏的军事传奇。 第一次西征发生于 1219 - 1225 年,由成吉思汗亲自挂帅出征。彼时,中亚的花剌子模帝国杀害蒙古使者和商人,这一 “讹答剌事件” 成为了战争的导火索,彻底点燃了成吉思汗心中的怒火。他亲率大军,如汹涌澎湃的潮水般扑向花剌子模。在战场上,蒙古军队展现出了无与伦比的战斗力和卓越的军事智慧。他们擅长长途奔袭,常常能出其不意地出现在敌人后方,打乱敌军的部署;精湛的骑射技术更是让他们在远距离作战中占据了绝对优势,箭如雨下,令敌人防不胜防。在成吉思汗的指挥下,蒙古军队迅速攻占了花剌子模的大片领土,国王摩诃末算端被迫逃亡,最终凄惨地死于海岛之上。随后,蒙古军队乘胜追击,继续向周边地区扩张,一路打到了欧洲东部的斡罗斯,将蒙古帝国的版图大幅向西推进,建立起了对中亚部分地区的稳固统治,让蒙古帝国的威名开始在欧亚大陆上广泛传播。 第二次西征,史称 “长子西征”,时间跨度为 1235 - 1242 年。此次西征由术赤之子拔都担任统帅,参加西征的将领都是各宗王的长子,如察合台长子拜答儿、窝阔台长子贵由、拖雷长子蒙哥等。他们率领着蒙古军队再次踏上征程,目标直指欧洲。蒙古铁骑如同狂风扫落叶一般,在欧洲大地上纵横驰骋。他们先后击败了斯拉夫各族,势如破竹地攻占了俄罗斯、波兰、匈牙利等多个欧洲国家。在战争中,蒙古军队充分发挥了其机动性强的特点,采用了灵活多变的战术,时而集中兵力发起猛烈攻击,时而分散开来进行骚扰和突袭,让欧洲各国的军队疲于应对。这次西征的规模更为庞大,影响也更为深远,最远打到了多瑙河流域,给欧洲带来了前所未有的巨大冲击,整个欧洲都为之震惊,人们将蒙古军队视为来自地狱的 “上帝之鞭”,陷入了深深的恐惧之中。在这次西征后,蒙古人在被征服的地区建立了金帐汗国,进一步巩固了蒙古帝国在欧洲的势力范围。 第三次西征又称 “旭烈兀西征”,从 1252 年持续到 1260 年。此次西征由蒙哥委派胞弟旭烈兀统兵,目标是征讨尚未降服的西亚诸国。旭烈兀率领着蒙古军队一路西进,首先灭亡了亦思马因派的木剌夷国,随后又攻陷了阿拔斯王朝的首都巴格达,结束了黑衣大食的统治。蒙古军队在西亚地区的进攻可谓是势不可当,所到之处,敌军纷纷望风而逃。之后,旭烈兀继续挥师远征叙利亚,将蒙古帝国的势力范围进一步扩展到了中东地区。然而,在 1260 年与埃及的冲突中,蒙古军队遭遇了战败,这次西征也随之画上了句号。但即便如此,旭烈兀还是在西亚地区建立了伊利汗国,使得蒙古帝国在西亚的影响力得以延续。 这三次西征,让蒙古帝国的版图急剧扩张,从亚洲的东部一直延伸到了欧洲的中部和西亚的广袤地区,成为了一个横跨欧亚大陆的超级庞大帝国,在当时的世界舞台上占据了举足轻重的地位,其辉煌的战绩至今仍在历史长河中闪耀着独特的光芒。然而,令人意想不到的是,在这如日中天的辉煌之后,蒙古帝国却迅速走向了衰落,再也无法重现往日大规模征战的雄风。 内部纷争:权力的游戏 汗位争夺:血雨腥风的开始 成吉思汗作为蒙古帝国的缔造者,拥有着至高无上的权威,他的存在如同定海神针一般,维系着整个帝国的团结与稳定。然而,1227 年成吉思汗的溘然长逝,却如同在平静的湖面投入了一颗巨大,引发了层层涟漪,打破了帝国内部原有的权力平衡,各个儿子之间为了争夺汗位,开始了一场惊心动魄、充满血腥的明争暗斗。 成吉思汗去世前,遗命窝阔台继承汗位,但在蒙古人的传统习俗中,有 “幼子守灶” 一说,即由最小的儿子继承父亲的大部分财产和领地。这一习俗使得很多蒙古王公对成吉思汗的遗嘱持有异议,他们认为拖雷作为幼子,才应该是帝国的继承人。于是,围绕着汗位的归属问题,支持窝阔台和支持拖雷的两派势力在忽里勒台大会上展开了激烈的争执,双方各执一词,互不相让,会议陷入了长时间的僵局。最终,由于察合台全力支持窝阔台,而术赤此时已经去世,势力相对薄弱,在这种形势下,拖雷权衡利弊,无奈地退出了汗位的争夺。尽管窝阔台最终成功登上了汗位,但这次汗位争夺事件却如同埋下了一颗仇恨的种子,使得窝阔台系和拖雷系之间的矛盾从此开始逐渐加深,为日后帝国的内部纷争埋下了深深的隐患。 此后,汗位的争夺并未就此平息,反而如同愈演愈烈的风暴,一次又一次地冲击着蒙古帝国的根基。1242 年初,窝阔台去世的消息传至正在西征的大军中,拔都带领部队准备东返。然而,当他听说乃马真后准备立与自己不和的贵由为大汗时,出于对自身利益和权力的考量,拔都停止了东方的脚步,留在了伏尔加河地区,并在此建立了钦察汗国,这一举动标志着蒙古帝国内部开始出现了明显的分裂迹象。贵由汗继位之后,对拔都怀恨在心,一直伺机报复,甚至在 1248 年举兵西征,准备讨伐拔都。但命运弄人,贵由汗行至半路便病发身亡,拔都从此之后更是彻底脱离了蒙古帝国的统治,进一步加剧了帝国内部的分裂局面。 贵由汗去世之后,拔都以长支宗王的身份在钦察草原召开忽里勒台大会,试图推举新的大汗。然而,察合台系和窝阔台系对拔都的这一行为极为不满,他们拒绝参加此次大会,这使得大会的权威性和代表性大打折扣。不过,在术赤系和拖雷系的共同安排下,拖雷长子蒙哥最终继位成为了新的大汗。然而,蒙哥的继位并没有得到蒙古各宗王的一致认可,察合台系和窝阔台系根本就不承认这一选举结果,他们对蒙哥的统治地位表示强烈质疑和反对。这一事件导致蒙古帝国的中央权威进一步下降,帝国内部的分裂态势愈发明显,各个派系之间的矛盾和冲突不断激化,整个帝国陷入了一种动荡不安的混乱局面。 封国矛盾:利益的碰撞 随着蒙古帝国版图的不断扩张,为了便于统治广阔的领土,成吉思汗将帝国的土地分封给了自己的儿子和孙子们,由此逐渐形成了金帐汗国、察合台汗国、窝阔台汗国、伊尔汗国等多个封国。这些封国在各自的领地内拥有着相对独立的政治、经济和军事权力,表面上它们都隶属于蒙古帝国,共同尊奉大汗为最高领袖,但实际上,随着时间的推移,各个封国之间为了争夺有限的资源、领土以及贸易利益等,矛盾和冲突日益尖锐。 以金帐汗国和伊尔汗国为例,金帐汗国位于东欧地区,主要控制着伏尔加河流域以及周边的大片土地,其经济以畜牧业和贸易为主,通过控制丝绸之路的北段,与欧洲各国进行着频繁的贸易往来,积累了大量的财富。而伊尔汗国则建立在西亚地区,统治着波斯、伊拉克等富饶之地,这里有着发达的农业和手工业,同时也是东西方贸易的重要中转站。由于两个汗国所处的地理位置和经济发展模式不同,它们在贸易路线的控制权、商业利益的分配等方面产生了严重的分歧。例如,在丝绸贸易中,金帐汗国希望能够垄断从东方到欧洲的丝绸运输路线,以获取高额的利润;而伊尔汗国则凭借其地处丝绸之路上的优势,试图分一杯羹,双方为此展开了激烈的竞争和争夺,甚至不惜动用军事力量进行对抗。这种封国之间的利益冲突不仅消耗了大量的人力、物力和财力,还严重破坏了蒙古帝国内部的团结与稳定,使得帝国整体的实力受到了极大的削弱。 此外,察合台汗国和窝阔台汗国之间也存在着诸多矛盾。在领土划分方面,两个汗国的边界并不明确,时常因为争夺边境地区的土地而发生冲突。而且,在政治理念和宗教信仰上,两个汗国也存在着较大的差异。察合台汗国在发展过程中逐渐受到了中亚地区文化的影响,在政治制度和宗教信仰上开始向伊斯兰教靠拢;而窝阔台汗国则相对更加坚持蒙古传统的政治制度和宗教信仰。这种差异使得双方在对待一些问题上难以达成共识,进一步加剧了彼此之间的矛盾和对立。这些封国之间的矛盾和冲突,如同一个个毒瘤,深深地侵蚀着蒙古帝国的肌体,使得帝国在面对外部挑战时,无法形成统一的力量,从而严重制约了其大规模战争的发动能力。 经济困境:繁荣背后的隐忧 游牧经济的局限 蒙古帝国在崛起之初,是以游牧经济为主要的经济模式。这种经济模式具有高度的机动性和灵活性,蒙古牧民们逐水草而居,依靠畜牧业维持生计。在和平时期,游牧经济能够满足蒙古人的基本生活需求,并且通过与周边地区的贸易往来,还可以获取一些生活必需品和奢侈品。然而,当蒙古帝国发动大规模战争时,游牧经济的局限性便暴露无遗。 大规模的战争需要消耗大量的物资,包括粮草、兵器、马匹等。而游牧经济的生产方式相对单一,主要以畜牧业为主,农业生产相对薄弱。在战争期间,由于大量的牧民被征召入伍,从事畜牧业生产的劳动力大幅减少,导致牲畜的数量下降,肉类和奶制品等物资的供应也随之减少。同时,农业生产因为缺乏足够的劳动力和稳定的生产环境,粮食产量也难以满足战争的需求。此外,战争还会对草原生态环境造成严重的破坏,使得牧场的质量下降,进一步影响了畜牧业的发展。例如,在长期的战争过程中,军队的频繁调动和驻扎,使得许多草原被践踏,植被遭到严重破坏,土地逐渐沙化,这对于依赖草原生存的游牧经济来说,无疑是雪上加霜。 为了满足战争的物资需求,蒙古军队不得不依靠对外掠夺。然而,这种掠夺式的获取物资方式并不能从根本上解决经济问题,而且还会引发被征服地区人民的强烈反抗,增加统治的难度。随着战争的持续进行,游牧经济的局限性越来越明显,它已经无法为蒙古帝国提供足够的物质基础,以支撑其继续发动大规模的战争,成为了帝国发展的一大瓶颈。 财政体系的混乱 蒙古帝国在征战过程中,逐渐形成了一套以战争掠夺为主的财政体系。在战争初期,这种财政体系确实为帝国带来了大量的财富。蒙古军队每征服一个地区,都会对当地进行大肆掠夺,金银财宝、粮食牲畜、人口奴隶等都被纳入了帝国的囊中。这些掠夺来的财富不仅能够满足军队的日常开销和战争物资的储备,还使得蒙古贵族们变得极为富有。 然而,随着时间的推移,这种财政体系的弊端逐渐显现出来。一方面,战争掠夺式的财政来源具有极大的不确定性和不稳定性。一旦战争的规模减小或者征服的地区减少,财政收入就会大幅下降。而且,长期的掠夺行为也会导致被征服地区的经济遭到严重破坏,人民生活困苦,反抗情绪日益高涨,这反过来又增加了统治的成本和难度,进一步影响了财政收入的稳定性。另一方面,蒙古帝国在财政管理方面存在着严重的缺陷。在帝国境内,缺乏统一的货币制度和税收体系,各个地区的货币种类繁多,换算复杂,这给贸易和财政管理带来了极大的不便。同时,税收制度也极为混乱,各地的税收标准不一,征收方式随意,导致税收漏洞百出,大量的财政收入流失。此外,蒙古贵族们为了满足自己的私欲,常常滥用财政资金,肆意挥霍浪费,进一步加剧了财政的紧张局面。 例如,在一些地区,官员们为了中饱私囊,擅自提高税收标准,加重了百姓的负担,导致民不聊生,社会矛盾激化。而在财政支出方面,为了维持庞大的军队和奢华的宫廷生活,帝国的财政开支一直居高不下。这种入不敷出的财政状况,使得蒙古帝国的经济陷入了严重的困境,财政体系濒临崩溃的边缘。在这种情况下,蒙古帝国根本无法筹集到足够的资金来支持大规模的战争,经济的困境成为了其无力再掀战火的重要原因之一。

军事疲态:铁骑不再无敌 兵力损耗与补充难题 蒙古帝国的三次西征,虽然取得了辉煌的战果,但也付出了惨重的代价,其中兵力的大量损耗是一个不容忽视的问题。在长达数十年的征战过程中,蒙古军队四处出击,转战欧亚大陆,与各个国家和地区的军队进行了无数次激烈的战斗。在这些战斗中,蒙古士兵面临着各种各样的危险和挑战,伤亡人数不断增加。 以第二次西征为例,蒙古军队在欧洲战场上遭遇了当地各国军队的顽强抵抗。欧洲的城堡众多,防御工事坚固,蒙古军队在攻城战中往往需要付出巨大的代价。而且,欧洲的气候和地理环境与蒙古草原截然不同,蒙古士兵在适应环境的过程中也面临着诸多困难,疾病的流行也导致了大量士兵的减员。此外,长期的战争使得蒙古国内的青壮年劳动力大量减少,兵源的补充面临着严峻的挑战。蒙古人口本身就相对较少,经过多年的战争消耗,国内能够符合征兵条件的人数大幅下降。同时,由于战争的残酷性和不确定性,许多蒙古家庭都不愿意将自己的子弟送上战场,这进一步加剧了兵源不足的问题。 为了解决兵源问题,蒙古帝国不得不采取一些措施,如从被征服地区招募士兵。然而,这些招募来的士兵往往忠诚度不高,对蒙古帝国的认同感较低,在战斗中很难发挥出与蒙古本土士兵相同的战斗力。而且,由于语言、文化和生活习惯等方面的差异,这些士兵与蒙古本土士兵之间的融合也存在着很大的问题,这在一定程度上影响了军队的整体战斗力。兵力的损耗和补充难题,使得蒙古帝国的军事力量受到了极大的削弱,难以再组织起像西征时期那样大规模、高强度的军事行动。 战术与装备优势不再 在蒙古帝国崛起的初期,蒙古军队凭借着独特的战术和先进的装备,在战场上几乎所向披靡。他们的骑兵战术堪称一绝,骑兵们个个骑术精湛,能够在马背上熟练地使用各种兵器进行战斗。他们擅长长途奔袭、迂回包抄和突然袭击等战术,常常能够出其不意地打击敌人,让对手防不胜防。同时,蒙古军队的装备也具有一定的优势,他们的弓箭射程远、威力大,在远距离作战中能够有效地杀伤敌人;此外,他们还配备了先进的攻城器械,如抛石机等,在攻城战中发挥了重要的作用。 然而,随着时间的推移,其他国家和地区在与蒙古军队的长期对抗中,逐渐学习和借鉴了蒙古军队的战术和装备,并加以改进和创新。例如,欧洲国家在经历了蒙古西征的冲击后,开始重视军事技术的发展和战术的改进。他们加强了城堡的防御工事建设,使得城堡更加坚固,难以攻破;同时,他们也开始组建自己的骑兵部队,并学习蒙古骑兵的战术,注重骑兵的机动性和灵活性。在装备方面,欧洲国家不断改进兵器的制造工艺,提高兵器的质量和性能,使得他们的兵器在与蒙古军队的对抗中逐渐不落下风。 此外,随着战争的发展,军事技术也在不断进步,新的武器和战术不断涌现。例如,火药武器的出现和应用,改变了战争的格局。其他国家在掌握了火药技术后,开始制造和使用火炮等火器,这些火器在战场上具有巨大的杀伤力,对蒙古军队的传统战术和装备构成了严峻的挑战。在这种情况下,蒙古军队曾经引以为傲的战术和装备优势逐渐缩小,甚至在某些方面已经落后于对手。当他们再次面对其他国家的军队时,已经无法像以前那样轻松地取得胜利,这也在很大程度上影响了蒙古帝国发动大规模战争的信心和能力。 统治危机:庞大帝国的裂痕 文化冲突与融合困境 蒙古帝国在征服了广袤的领土后,统治区域内涵盖了众多不同文化、不同宗教信仰的民族和地区。然而,蒙古统治者在文化融合方面却面临着巨大的挑战,并最终遭遇了失败,这也成为了导致统治不稳定的重要因素之一。 蒙古人自身有着独特的文化和传统,他们信仰萨满教,拥有自己的语言、习俗和社会组织形式。当他们征服了其他地区后,并没有采取有效的措施来促进不同文化之间的交流与融合 ,反而试图将自身的文化和传统强加给被征服民族,这不可避免地引发了严重的文化冲突。 在宗教信仰方面,蒙古帝国统治区域内,除了蒙古人信奉的萨满教,还存在伊斯兰教、基督教、佛教等多种宗教。不同宗教之间本身就存在教义和信仰上的差异,而蒙古统治者在宗教政策上的摇摆不定,进一步加剧了宗教矛盾。例如,伊尔汗国的旭烈兀曾因宗教矛盾大肆屠杀巴格达的穆斯林,这一行为不仅激起了当地穆斯林的强烈反抗,也引发了其他伊斯兰国家的不满,使得伊尔汗国在西亚的统治陷入困境。而金帐汗国则为了巩固在东欧的统治,逐渐接受了伊斯兰教,这又与坚持传统萨满教的蒙古本土势力产生了分歧,加剧了帝国内部的文化分裂。 在语言和习俗方面,蒙古语虽然是帝国的官方语言,但在广阔的统治区域内,各民族都有自己的语言和习俗。蒙古统治者强制推行蒙古语和蒙古习俗,要求被征服民族改变自己的生活方式,这引起了被征服民族的极大反感。例如,在中原地区,蒙古统治者要求汉族人改变发型和服饰,采用蒙古人的习俗,这一政策遭到了汉族人民的强烈抵制,引发了多次反抗运动。文化冲突的不断加剧,使得蒙古帝国的统治基础日益薄弱,各民族之间的隔阂越来越深,难以形成统一的整体。 民族矛盾与反抗斗争 蒙古帝国的征服过程,给被征服民族带来了沉重的灾难,大量人口死亡,土地被掠夺,财产被洗劫。这种残酷的征服方式,埋下了民族矛盾的种子。随着时间的推移,被征服民族对蒙古统治的不满情绪不断积累,最终爆发了大规模的反抗斗争。 在中原地区,汉族人民不堪忍受蒙古统治者的压迫和剥削,先后爆发了红巾军起义等多次大规模的农民起义。红巾军起义席卷了中原大部分地区,沉重打击了蒙古帝国在中原的统治。起义军提出了 “驱逐胡虏,恢复中华” 的口号,得到了广大汉族人民的响应,使得蒙古统治者在中原的统治摇摇欲坠。 在西亚地区,被征服的阿拉伯民族和波斯民族也多次发动反抗蒙古统治的起义。他们利用宗教信仰的凝聚力,组织起来反抗蒙古人的压迫。例如,在伊尔汗国后期,波斯地区的农民起义频繁发生,这些起义不仅消耗了伊尔汗国的军事力量,也动摇了其统治根基。 在欧洲地区,金帐汗国对俄罗斯各公国的统治也遭到了强烈反抗。俄罗斯各公国在经历了长期的压迫后,逐渐联合起来,开始反抗金帐汗国的统治。虽然初期的反抗斗争多次遭到镇压,但随着金帐汗国实力的衰落,俄罗斯各公国最终摆脱了蒙古人的统治,建立了独立的俄罗斯国家。 被征服民族的反抗斗争,如同一场场持久的消耗战,不断消耗着蒙古帝国的军事力量和统治资源。蒙古帝国不得不投入大量的兵力来镇压各地的反抗,这使得其根本没有精力和实力再组织大规模的对外战争。

结语:帝国余晖中的沉思 蒙古帝国从三次西征的辉煌巅峰,逐渐走向无力再掀大规模战火的衰落,并非单一因素所致,而是内部纷争、经济困境、军事疲态和统治危机等多方面因素共同作用的结果。 内部的汗位争夺和封国矛盾,如同蛀虫一般侵蚀着帝国的根基,让曾经团结一心的蒙古势力分崩离析;游牧经济的局限和财政体系的混乱,使得帝国失去了支撑大规模战争的经济基础,巧妇难为无米之炊;兵力的大量损耗、补充难题以及战术装备优势的丧失,让蒙古铁骑失去了往日的锋芒;而文化冲突和民族反抗,则让帝国的统治陷入重重危机,难以稳固。 蒙古帝国的兴衰,是一部充满传奇色彩的历史篇章。它的辉煌,展现了游牧民族强大的军事力量和扩张能力;它的衰落,则揭示了一个庞大帝国在治理、融合和可持续发展方面面临的巨大挑战。这段历史也留给我们深刻的启示:一个国家或帝国的强大,不仅仅在于军事力量的强盛,更在于内部的团结稳定、合理的经济结构、先进的治理理念以及各民族之间的和谐共处。只有兼顾这些方面,才能实现真正的长治久安,避免重蹈蒙古帝国由盛转衰的覆辙。 |